摘要

作为PFOS的替代品,氟调聚物被广泛应用于水成膜泡沫灭火剂的制作以及其他物品的PFOA当中。近期的几项研究也表明,氟调聚物分子被越来越多地发现在地下水、土壤和沉积物等环境介质中。因此,了解氟调聚物在环境介质中参与的一系列地球物理化学过程是至关重要的。本研究利用分子动力学模拟手段,报道了两种类型的氟调聚物(6:2 FTS和6:2 FTC),与三种界面性质不同的常见土壤矿物(高岭石、蒙脱石和伊利石)间的地球物理化学作用。

从结果可以发现,这三种土壤矿物与6:2 FTS、6:2 FTC间的界面吸附和动力学特性存在很大差异。6:2 FTS与三种土壤矿物都能产生表面络合作用,而6:2 FTC则仅能与中、低表面电荷的粘土矿物产生络合。此外,决定这三种矿物与6:2 FTS和6:2 FTC间界面吸附过程及结构的基本相互作用是完全不同的。从长期来看,6:2 FTS在矿物表面形成的大团簇体相较于6:2 FTC具有更好的稳定性和更弱的移动性。目前的研究已提供了大小不同的氟调聚物团簇体在粘土矿物表面的吸附扩散行为。这种机理性的研究将有助于研究者进一步了解污染场地中氟调聚物的环境足迹。

文献学习思路

1. 了解有机分子与土壤矿物的界面互作过程与相关机制;

2. 了解当前科学界研究纳米层面界面吸附和动力学过程的主要研究技术或观测手段;

3. 掌握纳米层面界面吸附和动力学过程相关图谱的解读方法。

图文导读

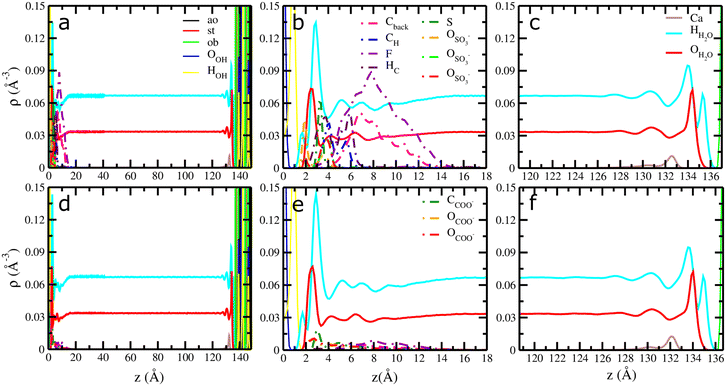

本图分析了钙高岭石剖面上(垂直于基底羟基表面)PAFS和水分子的原子密度分布,图a-c聚焦6:2 FTS,图d-f聚焦6:2FTC。HOH(黄色实线)和OOH(蓝色实线)分别代表高岭石中羟基的H、O原子。OH2O(红色实线)和 HH2O(青色实线)分别代表水分子中的H、O原子。虚线统一代表6:2 FTS、6:2 FTC分子的原子。OSO3和SSO3则各自代表6:2 FTS中的氧原子和硫原子,OCOO和CCOO代表6:2 FTS中的氧原子和羧基碳原子。Cback、F和HC对应于每个FT中的碳主链、氟和氢。标签ao、st和ob代表着高岭石中的表面原子,其命名遵循clayff力场中的标记方法。原点(z = 0)指代高岭石羟基表面基底O原子的平均位置。

本图内容涉及的实际上是clayff力场沿z轴的密度分布,通俗来讲,横坐标z指代原子离矿物表面基底原子的垂直距离,而纵坐标则表示距离基底原子z的位置上,目标原子的相应密度,即原子在Δz间隔内出现的概率。clayff力场常用于黏土及水分子/阴阳离子的模拟,最早于2004年发布于JPCB(https://doi.org/10.1021/jp0363287),目前已有多个模型对其进行了改进(如ReaxFF反应力场)。

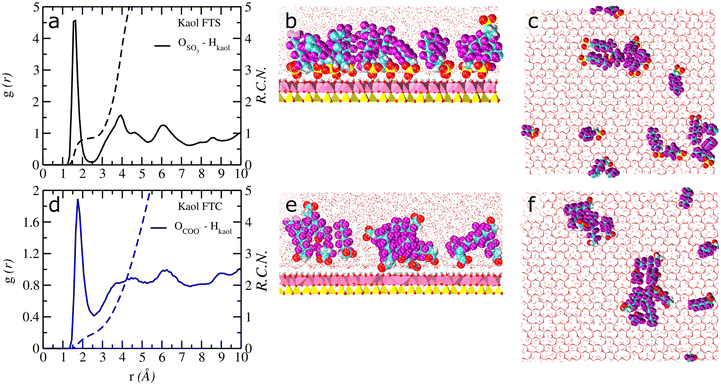

本图分析了高岭石基底表面羟基与6:2 FTS(a)和6:2 FTS(d)之间的径向分布函数(实线)和相应的配位数(RCNs-虚线)。(b和c)表面吸附6: 2 FTS和(e和f)6: 2 FTC及其在高岭碱基底羟基表面的团簇。图b各自展示了吸附了6:2 FTS和6:2 FTS的矿物表面,以及6:2 FTS和6:2 FTS的团簇体结构。

径向分布函数(Radial distribution function,RDE)指的是,给定一个空间,在此空间以一个粒子为中心,找到周围对象粒子的概率。在分子模拟中也可理解为求解粒子在周期性边界盒子的区域密度和全局密度的比值。区域密度是每一个球壳的数密度/球壳体积;全局密度则是盒子中粒子总数/盒子体积。其计算公式为g(r)=ρ(r)/ρ0,其中ρ(r)表示距离中心粒子处的对象粒子的区域密度,ρ0表示对象粒子在体系中的全局密度。g(r)当等于1时,表示对象粒子在r处的区域密度与全局密度相一致。举例来讲,图中的OCOO–Hkaol在1.7A位置前后有个高峰,这意味着羧基O和高岭石的H之间存在着氢键,而且键长为1.7A左右。

配位数一般基于径向分布函数推出,公式如下。一般r’指的是第一个峰后面谷底的横坐标,实际上是第一溶剂层的截止区域。ρ则指的是数密度,在有些文献中会拆写成N/V。

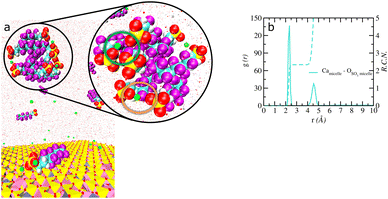

图a表示蒙脱石溶液相中6:2 FTS团簇体的胶束结构。图b则表示蒙脱石中归属于胶束结构的Ca2+和6:2 FTS的O原子之间的径向分布函数(实线)和配位数(RCN-虚线)。

胶束结构是表面活性剂分子在其浓度超过临界值后形成特殊团簇的形状与分子在其中的空间排布。当表面活性剂浓度较低时,通常呈单分子分散或被吸附在溶液的表面上而降低表面张力。而当表面活性剂的浓度增加至饱和时,表面活性剂的分子即开始转入溶液内部。当达到一定浓度时,许多表面活性剂分子的疏水部分便相互吸引,缔合在一起,形成团簇,这种团簇体便被称为胶束。在水溶液中,分子的亲水基向外伸向水相,疏水基则以范德华力紧密排列;而在有机溶液中,则是疏水基向外伸向有机相,亲水基相互吸引紧密排列在内部。胶束结构使混合体系成为稳定的两相分散体系。

总结

本研究是最早对含氟调聚物(6:2 FTS和 6:2 FTC)在三种常见土壤矿物(即高岭石、蒙脱石和伊利石)中的界面行为进行分析研究之一。从结果可以发现,在三种粘土矿物表面吸附的6:2 FTS分子团簇差异很大,6:2 FTS分子的迁移率在很大程度上受到Ca2+的限制。尽管伊利石具有极高的层电荷,但仍有近 75% 的6:2 FTS分子被吸附在基底附近。矿物表面吸附的Ca2+促进了界面吸附过程以及6:2 FTS分子间的疏水相互作用。大团簇体的形成可能是6:2 FTS在高岭石表面扩散速率较低的原因之一。6:2 FTC 主要以单体形式存在于带电矿物表面的溶液区域,虽然也可以在矿物表面形成团簇,但其扩散速率要远高于6:2 FTS,这可能解释了6:2 FTC 分子更多地存在于植物中而非土壤中的原因。

基于上述结果,含氟调聚物的吸附性受常见粘土矿物的影响很大。因此,在设计污染场地修复策略时,必须考虑污染场地中土壤矿物的主要成分及其对含氟调聚物的具体影响。颗粒大小、表面活性位点和土壤有机物含量等其他因素都可能影响矿物界面的行为。应当在未来的研究中更多地采用表面特异性的实验和反应计算方法来探测含氟调聚物在矿物表面的转化行为,以此解决含氟调聚物在环境介质中的分布日益增长的问题。

解读:吴雨琪 中国科学院生态环境研究中心

指导:伍松林 中国科学院生态环境研究中心

原文链接:https://www.x-mol.com/paper/1855848135852912640/t?adv

评论 ( 0 )